宿・航空券・ツアー予約

こちらの宿泊施設は楽天トラベルボーナスプログラム対象で、お客様の国内宿泊回数に応じてポイントアップが適用されます。また楽天トラベルへサービス利用料を支払うことにより、原則同条件の他の施設よりも上位に表示されています。(ヘルプページ参照)

こちらの宿泊施設は楽天トラベルボーナスプログラム対象で、お客様の国内宿泊回数に応じてポイントアップが適用されます。また楽天トラベルへサービス利用料を支払うことにより、原則同条件の他の施設よりも上位に表示されています。(ヘルプページ参照)

|

||||

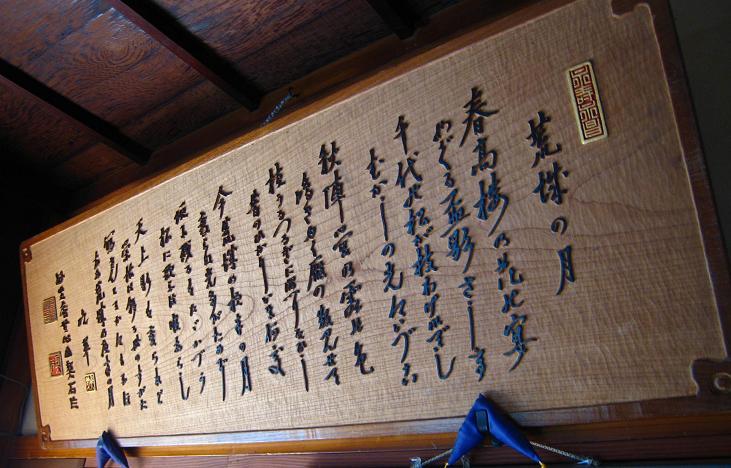

| 【荒城の月】 土井晩翠の直筆を欅板に彫った篆刻(てんこく)額。篆刻とは木や石や金に印を彫ることで、多くは篆書体が用いられます。印鑑のように字を残し、周囲を削り落とした大作。晩翠の真筆の句碑は生れた仙台の「青葉城」と作詩した会津の「鶴ヶ城」に有ります。この他作曲した滝廉太郎ゆかりの地大分県竹田の「岡城」に有ります。 | ||||

| 【鼈甲の宝船】 300年続く長崎の老舗「江崎鼈甲店」製の宝船。 元々はタイマイ(海亀の一種)細工と呼ぶのが正しく、徳川幕府の奢侈禁止令のためべっ甲(すっぽん)使用と偽った。 以来鼈甲細工と言われる。 | 【赤珊瑚】 足摺岬の海底から採取された赤珊瑚の原木。現在は天然記念物に指定されている極めて貴重な珊瑚です。大きさは縦横1mあり、樹齢2,700年と言われています。 | 【菅原道真像】 “学問の神様”菅原道真公の木彫像。京都の宮部曽州氏作(高さ75cm) 『東風(こち)吹かば匂ひをこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ』 | ||

|

||||

| 【北前船の模型】 江戸・幕末・明治期まで日本海沿岸地域に活躍した商船(弁才船)。 北海道の海産物と共に、酒田からは米や紅花等を積んで京都・大阪へ。“東の酒田か西の堺か”と言われる程栄えたとのことです。実物の1/30の模型で館主が2ケ月かけて作りました。 | 【酒田船箪笥】 北前船で栄えた酒田には京都から家具職人が出入りし、庄内の技術と噛み合い独特の家具が作られました。船箪笥は外側に欅を用い堅牢に、内側には桐を使っており海に落ちても水を吸収し膨張するので、海水は入らず沈みません。 | 【木象嵌(もくぞうがん)】 下地の木に図案を彫り、彫った所に色の異なる木をはめ込んで模様をあらわす技法。嵌木(はめ木)細工とも言います。 | ||